天津优质的纳米材料厂商,优质的荧光微球

苏州微迈新材料有限公司为您详细解读天津优质的纳米材料厂商,优质的荧光微球的相关知识与详情:磁性纳米粒子的应用磁性纳米粒子在生物方面的应用主要分为两大类体外应用主要包括分离纯化磁性转染分析催化Magnetorelaxometry固相萃取等。体内应用可大致分为和诊断两类,方面的应用如热疗和磁靶向,诊断方面的应用如成像(NuclearMagenticResonance,NMR)。

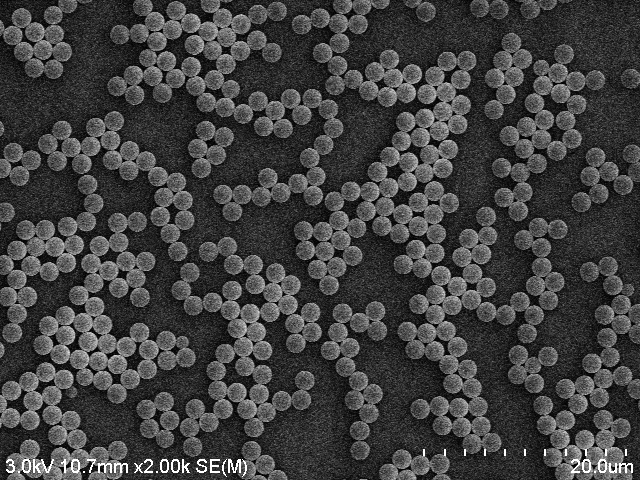

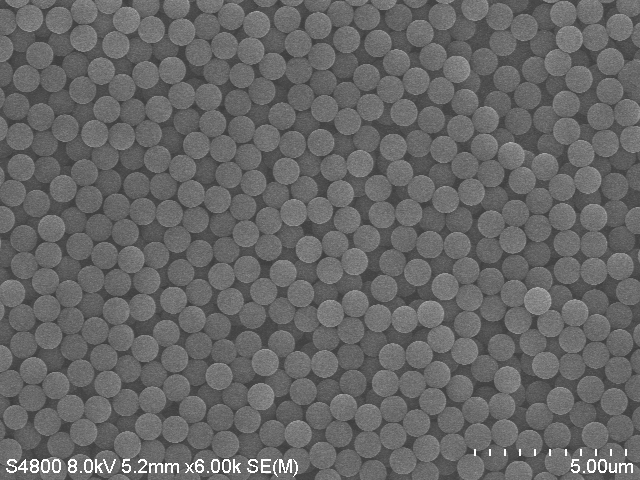

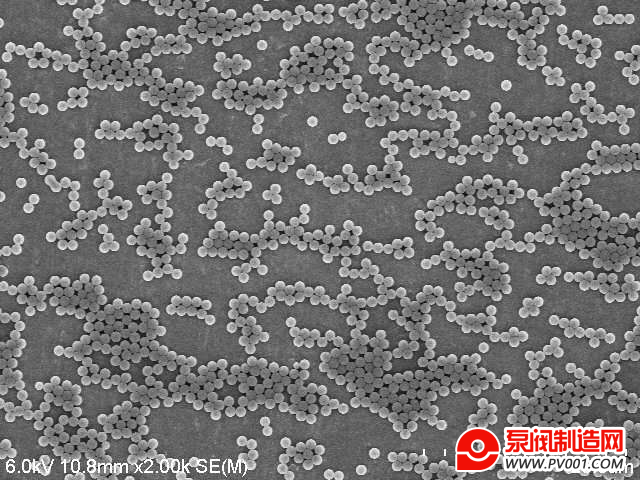

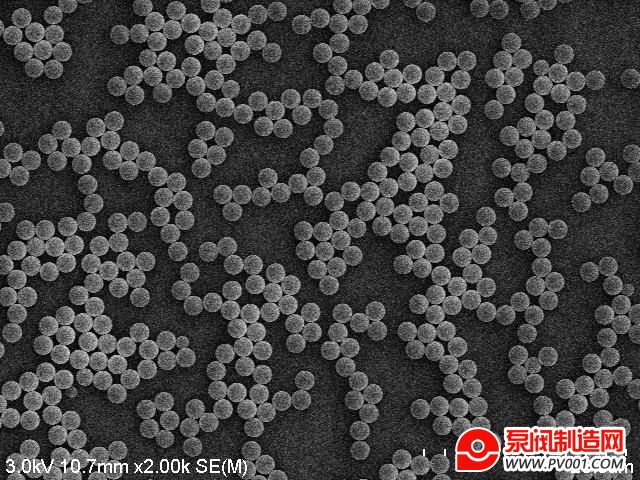

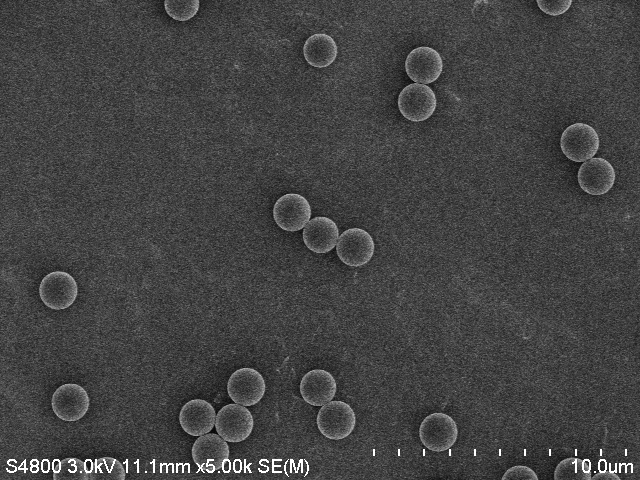

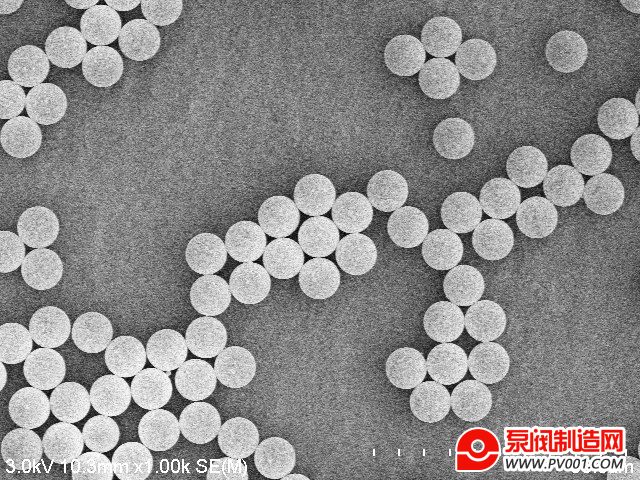

研究及结论本项目采用有机化学合成法,利用正三辛基(TOP)的快速注入生长方法,改进传统的制备工艺,实现了CdSe/CdS厚壳层核壳点复合材料的合成制备。并对所合成的核核壳点及其复合材料的晶格结构形貌特点与发光性质进行了XRDTEMSEMUV-visPL表征和红光补偿效果测试。合成的CdSe核直径大约5nm,半峰宽27nm,具有立方纤锌矿晶格结构,详见图1;CdSe/CdS核壳点直径约11nm,半峰宽33nm,具有CdS晶格结构的特征峰;合成的CdSe/CdS点荧光微球直径约为45-75μm,半峰宽30nm,外观呈菱形规则形貌,且颗粒分散性良好,见图2。将该材料与YAGCe3+荧光粉组合应用,获得了高光效4829lm/W),高显色指数(Ra=90R9=90)的白光发光二级管,获得的CdSe/CdS核壳点复合材料在白光发光二极管中深红光波段的补偿效果。对产业化实现核壳点复合材料批量制备及WLED规模生产具有重要意义。

传统方法难以对蛋白质进行分离且保持其活性,但采用连在磁珠上的单进行沉淀富集,SDS-PAGE电泳法检测则可达想要结果。用磁珠分离细胞溶菌液中的蛋白质,几乎不需要预先处理,与其他方法相比,非特异性结合也较少。要从全血,培养上清液中分离蛋白质,用于制备分析,运用磁珠作为固相载体进行测定的优点在于快速的结合动力学和简单的分离,洗涤过程。在蛋白质纯化中,为了得到高结合容量需使用大孔如粒径为3。5μm,并用链霉亲和素修饰的磁珠,生物素修饰的球蛋白(IgM)可顺利结合到磁珠上。键合配基的活性不会因孔结构而改变。

结合能力不足有两方面的原因,一是磁珠的选择上,选择的磁珠比表面积过小,功能基团较少,从而吸附能力较弱;二是结合缓冲液结合能力弱。针对种情况,可以选择功能基团较多,比表面积大的磁珠,一般而言粒径越小比表面积越大,但同时磁响应也会偏弱,所以磁珠的选择应根据实际样本情况,如果样本偏粘稠,或者对磁响应要求较高,那么小粒径也很难满足要求,这时我们需要选择粒径适中,并提升缓冲液的结合能力入手。

天津优质的纳米材料厂商,优质的荧光微球,在聚合物上留下了和模板分子在空间结构结合点位完全匹配的三维空,这个三维空可以专一的,高选择的重新与模板分子结合,从而使该聚合物对模板分子具有专一的识别功能。这种交联高聚物即分子印迹聚合物(MolecularImprintingPolymers,简称MIPs。这类聚合物有类似于酶或受体的结合部位,对印迹分子表现出选择性和识别能力。到目前为止,利用分子印迹技术,已经合成出20多大类化合物的印迹高分子聚合物,其应用已涉及到分离科学,传感器技术,酶模拟催化,痕量物质富集(如食品,农产品,中药材等残留的检测,环境中有害化学品的检测,体液中含量的测定等,化学反应平衡转移控制等各个领域。

由于其独特的物理化学特性,磁性纳米粒子可以简化繁琐复杂的传统实验方法,缩短实验时间,是一种新型的的试剂。目前,磁性纳米粒子在生物医面主要应用在磁性分离磁性转染/蛋白质//细菌等的检测分析磁性靶向热疗成像和传感器等。下文将具体介绍磁性纳米粒子的性质及在生物领域的主要应用,并列出对应于不同应用的具体产品。

如何干燥微球一般情况下,不建议操作者自行干燥微球,有可能造成微球性的聚集。去除/减少微球悬浮液中的表面活性剂通过离子交换或者透析,可去除表面活性剂。该操作可获得低/无表面活性剂的微球悬浮液,以便用于气雾剂和生物技术。但是,去除表面活性剂有可能影响产品稳定性。一旦去除,务必马上使用。若希望获得低/无表面活性剂的产品,可联系微球生产商。

使用ThermoScientific?Color-Rich羧基修饰深度染色微粒,为定性和定量侧向层析检测提供了极高的检测灵敏度。更深度的染色微粒可为反应表面提供色度和亮度。这些微粒由聚苯乙烯或表面结合共聚物的聚苯乙烯构成,可实现快速耦合与反应过程。这些亲水性的内部染色微粒有蓝色红色或黑色可选,与基团结合时不受任何染料干扰,且蛋白结合能力高,并具有优化的含酸量。

针对缓释微球的体外释放实验,各国药典还缺乏相关指导原则。体外释放实验方法的建立不仅要考虑的释放机制以及本身的性质,而且必须与体内方法有良好的相关性。由于微球制剂的用药释放周期长,因此有必要建立体外释放度的加速实验方法来快速有效地考察长效微球的体外释放行为,如何选择合适的加速条件来指征微球的长期释放行为也是一微球研究的一个重要方面。而针对具体微球制剂品种,体外释放度方法的选择,实验设备和条件的规范,以及体内外相关性的研究仍然是微球制剂质控的难点,还有待我们进一步研究。

资讯推荐

更多>>- 烟台速冻手工面筋定制厂家,夜市烤面筋串定

- 楚雄yag自动化非标激光设备,靠谱的激光打标

- 南京哪里有针状焦工厂,专业矿渣干燥机规格

- 车站吊扇批发厂家,工业用电风扇什么牌子好

- 莱芜加工小品膜结构,膜结构充电雨桩厂家

- 寿光市零售樱桃种苗,供应红香椿小苗批发商

- 上海甲醇灶供应商,植物油灶报价

- 常州CEFR船用橡套电缆价格量大从优

- 西安微水冲洗型厕所厂家,正规普通移动厕所

- 梅里斯高价事故车回收哪家好,高价报废车回

- 宿迁工业冷风机电话诚信为本

- 防火海绵条工厂,抗菌复合海绵

- 岳阳外墙真石漆价格,外墙涂料价格

- 济南供应内镶圆柱式滴灌带生产线厂商,供应

- 天津优质的纳米材料厂商,优质的荧光微球

- 邯郸塑钢爬梯厂家电话,不锈钢篦子生产厂家

- 上海定制木纹铝艺凉亭厂,订做铝合金廊架厂

- 河北国产spa设备厂家,专业温泉浴池厂家电话

- 河池哪里有防火圈,管道阻火圈哪里有销售

- 湖南专业清洗设备,专业超声波加湿机多少钱

- 北京声波式电动牙刷情侣套装价格,杀菌素君

- 广州比较好的食品冷冻型号,渔船冷冻设备哪

- 山东高效超声波发生器价格,高效清洗机多少

- 通辽专业仿古建筑模型公司,规划模型厂家

- 白云接地装置标准规范,靠谱的防雷设施检测

- 武汉防腐木栈道哪家好,定做花架木质哪家好

- 昆明断桩处理,高铁桩断桩施工

- 浙江陶瓷垫片供应,柔性石墨纸定做

- 开福区专业白酒包装盒哪家好,哪里有包装盒