从上面的图表我们可以看到,到2020年中国燃油消耗标准要降至4.9L/100km,欧盟更是要降至3.8L/100km。如此严苛的燃油消耗标准如何达成?上一个阶段采用小排量增压技术、发动机启停技术基本就可以满足。但是下一个阶段,到2020年,目前的技术似乎已经无法满标准的要求了。

实际上这里我们大致能够看到,郑煤机收购博世SG业务中的发动机启停技术实际上算是比较鸡肋的技术了,基本能够满足上一阶段的燃油消耗标准,但是对下一个阶段的燃油消耗标准似乎已经无力了。那我们继续看博世SG业务下一个技术。

48V微混技术,48V微混技术实际上就是在原有的汽车发动机启动电机的基础上将启动电机和电动机合二为一,将12v电压提升至48v,将原本的启动电机仅用来使发动机工作变为在起步和加速阶段参与车辆的动力输出(打个比方,这个好比将一辆电摩的电机和电池安装在一台汽车上,在汽车起步加速阶段提供短暂的动力输出),并在减速的时候通过电机回收部分能量储存。

目前了解到48v弱混系统在燃油消耗上可降低10——15%的燃油消耗,而从5.9——4.9L/100km的燃油消耗标准,弱混系统似乎能够当此重任。另一方面,目前48v微混系统的成本大约在5000元左右,相比燃油消耗更加优秀的PHEV(插电式混合动力)的成本**降低(PHEV成本数万元),且技术难度也**降低。

如果我们安装2016年2400万辆乘用车的产销数量来计算,2020年为了实现燃油消耗强制标准,绝大部分的燃油汽车将必须进行动力系统升级,从而48V微混系统或将带来1200亿左右的市场规模。如此规模的市场,对于一个原本市场不断下滑的煤炭机械领域的龙头企业来讲,或许是这个企业未来的一个重大转折。而博世部分研发团队的助力,我相信未来在新能源汽车领域,郑煤机或许也可以分得一杯羹。

大洋电机和上海电驱动

上海大郡和电驱动同为上海企业,电驱动08年成立,15年被上市公司大洋电机收购;大郡05年成立,14年被上市公司正海磁材收购。收购过程中,都分别和上市公司签订了利润补偿协议,都以三年为考察期(15、16、17年),现在都到了靴子落地的时刻。两起收购案都是同一个行业,业务高度重合,经历高度类似,不过结局可能迥异,里面很多有意思的细节。

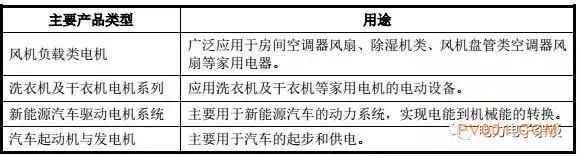

大洋电机是广东中山的上市企业,其主营产品是家电类的电机,其在收购电驱动前也已经进入了新能源汽车驱动领域,但毕竟隔行如隔山,这块儿业务并没太大起色。收购前的14年,大洋电机的营业收入44.4亿,净利润3.4亿,净资产35.8亿。

上海电驱动成立之初,就专注于做新能源汽车驱动系统,包括电机和控制器。收购前的14年,电驱动的营业收入6亿,净利润6764万,扣非后净利润只有2990万(政府补贴较多),净资产3.08亿。不过动态来看,14年营业收入是13年的三倍,开始大幅度盈利。

因为收购前,两家的关系主要为同行业的竞争关系,业务和市场大部分重叠,所以收购后,两个公司在很多方面可以合作互赢,实现研发资源的协同效应、实现供应链的协同效应、实现生产组织的协同效应、实现客户资源的协同效应。

电驱动股份结构

收购前,电驱动的股权结构如下。除了上海升谙(an,一声)能、谙乃达外,其他股东都应是资本投资。

升谙能是核心骨干持股的公司,贡俊占了3/4的股份。

| 表 情: |           |

| 验证码: |

|